近日,中国科学院武汉病毒研究所李峰团队与深圳理工大学张先恩团队、南京邮电大学范曲立团队合作,在国际学术期刊Nano Letters发表了一项题为“Assembly of Matryoshka-Type Protein Nanocages for Compartmentalized Oxygen Sensing”的研究工作。该研究实现了双层蛋白纳米笼(Protein nanocage,PNC)结构的嵌套组装,发展了PNC内腔氧传感新方法,并揭示了不同天然PNC的氧通透性特征。

PNC广泛存在于生物界,是由蛋白亚基通过精确有序自组装形成的笼形纳米结构(如病毒衣壳、铁蛋白等),是限域催化、靶向递送、纳米疫苗等前沿领域的理想平台。PNC的多孔性可赋予其选择性物质通透性从而精确调控功能。其中,PNC的可控氧气通透性为氧敏感或氧响应型催化、药物递送、传感等应用提供了可能,近年来越发受到关注。然而,如何定量评价和精确调控PNC的氧气通透性目前还十分挑战。

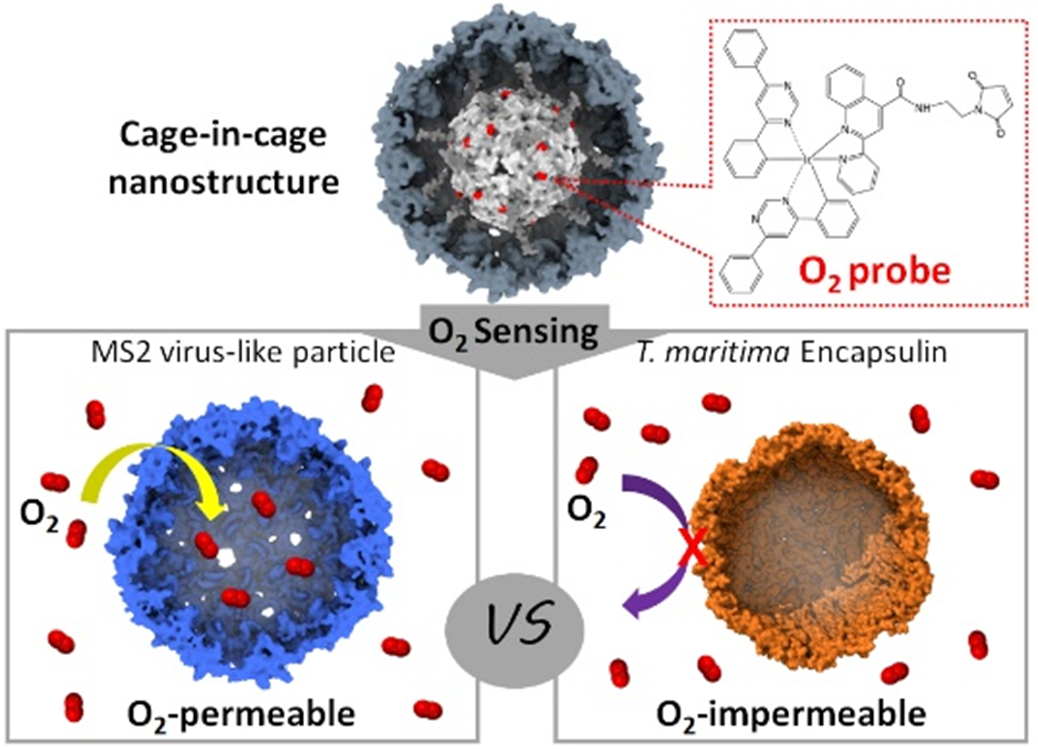

李峰团队与合作者前期以氧敏感量子点(Quantum dot,QD)为纳米模板,通过QD-蛋白互作界面设计组装了人工PNC,提出了基于QD荧光淬灭动力学的氧传感方法(PNAS 2022,119: e2104964119)。但QD与PNC内表面的强相互作用会引起PNC结构变形,容易使PNC氧通透性分析结果失真。在最新的研究中,他们模仿俄罗斯套娃玩具,利用界面电荷互补和分子识别设计,兼顾内外壳层尺寸适配,成功组装了组分可调的双层嵌套结构,即1个外层PNC包装1个内层PNC,后者作为载体将氧敏感铱配合物探针精准引入外层PNC内腔,实现了对外层PNC内腔氧气的高保真定量检测,揭示了噬菌体MS2 病毒样颗粒(Virus-like particle,VLP)完全透氧、海栖热袍菌(Thermotoga maritima)纳米区室蛋白(Encapsulin)完全隔氧的特性。该研究为PNC氧通透性分析和调控提供了方法学支撑,为氧敏感或氧响应型PNC酶反应器、人工细胞器等功能结构的设计提供了理论依据;可调嵌套PNC对纳米疫苗、分级药物递释系统的构建也有借鉴意义(Nano Lett. 2025,25: 4433)。

武汉病毒所李峰研究员、深圳理工大学张先恩研究员、南京邮电大学范曲立教授为论文共同通讯作者,武汉病毒所博士研究生周维、博士后高瑞敏以及江苏海洋大学马少杰副教授为共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.4c06699

附件下载:

附件下载:

科学研究