近日,中国科学院武汉病毒研究所王华林/宁云佳研究员团队在国际综合性学术期刊Nature Communications发表了题为“Interferon-stimulated gene screening identifies CCND3 as a host restriction factor against emerging high-pathogenic bandaviruses”的研究论文,通过cDNA文库筛选系统分析了调控发热伴血小板减少综合征病毒(SFTSV)复制的宿主干扰素刺激基因(ISGs),深入解析了D型周期素蛋白3(CCND3)限制SFTSV等班达病毒感染致病的功能机制以及病毒的拮抗反制策略,为病毒-宿主互作机理的阐释及相关传染病的防治提供了新的理论依据与潜在靶点。

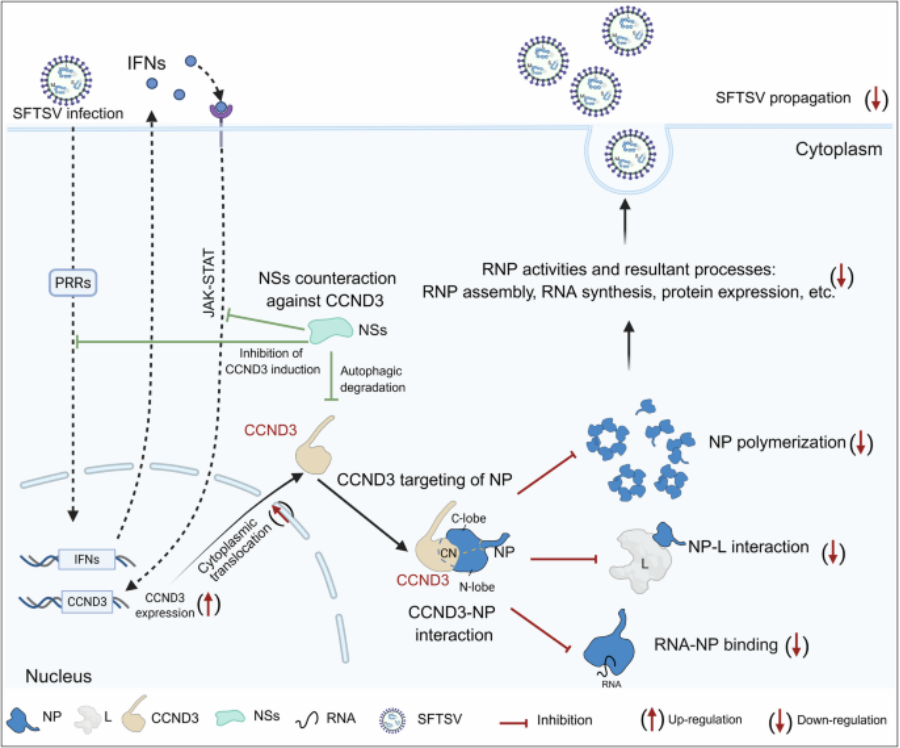

班达病毒属(Bandavirus genus)包括多种新发病原体。其中,SFTSV是高致病性班达病毒的典型代表,可通过蜱虫叮咬及人际接触传播,引发严重发热伴血小板减少综合征(SFTS),发病急、病死率高,对公共卫生构成严峻威胁。ISGs是宿主抵御病毒感染的关键“武器”,但大部分ISGs的具体作用机制尚不明确,其在班达病毒感染中的功能特征亦知之甚少。为填补这一研究空白,该团队构建了ISG cDNA文库,开展了系统的功能筛选,成功鉴定出200 多个可能调控班达病毒复制的宿主基因。他们进一步以CCND3为主要研究对象,解析了其靶向病毒复制机器限制病毒感染的精细分子机理(图1)。值得注意的是,这种抗病毒作用与CCND3的细胞周期调控功能无关,展现了该蛋白在病毒感染过程中的一种新型生物学功能与作用机制。此外,CCND3对病毒的靶向机制与团队近年报道的其他宿主分子——如MOV10、HAX1等(Mo et al., 2020,PLoS Pathog;Dai et al., 2023,Nat Commun;Min et al., 2020,JBC;Min et al., 2023,MCP;Chang et al., 2024,J Virol;Zhang et al., 2025,Nat Commun等)——均有所不同,这些宿主因子可能具有协同效应,共同构筑了宿主的防御体系,同时也可能成为病毒攻击或劫持的主要靶点。

病毒与宿主的“攻防博弈”是进化的永恒主题。该团队还发现SFTSV会通过非结构蛋白 NSs 及其包涵体劫持相关功能对CCND3介导的宿主抗病毒体系进行“反击”,削弱CCND3抗病毒作用(图1)。由此揭示了班达病毒与宿主动态博弈的“军备竞赛”机制,为深入理解病毒感染致病机理、发展抗病毒干预策略提供了新视角。同时,进一步支持和丰富了团队前期提出的病毒“包涵体监狱”假说(病毒包涵体可能具有劫持某些关键宿主因子从而干扰相应生物学过程的宿主因子“监狱”角色)(Ning et al., 2014,JMCB;Ning et al., 2015,J Virol;Ning et al., 2017,JBC;Feng et al., 2019,JBC;Min et al., 2020,JBC;Min et al., 2020,ACS Infect Dis;Feng et al., 2024,Virulence等)。

论文第一作者为武汉病毒所博士研究生徐朝、姜振钰以及助理研究员冯宽,通讯作者为王华林研究员和宁云佳研究员。该研究得到了国家重点研发计划等项目的资助及国家病毒资源库的大力支持。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63295-4

图1. 宿主CCND3与SFTSV互作博弈的功能机制模型。

附件下载:

附件下载:

科学研究